E’ un caso se, in tempi di criptoriforme e di attacco alla deontologia, riaffiorano dal sottobosco i cavalli di Troia che pretendono di essere qualificati per ciò che non fanno? Ovviamente no.

Ho sempre ammirato chi cerca vie nuove e prova ad adeguarsi al mondo che cambia. E ho sempre nutrito lo stesso rispetto verso coloro che, spesso contro quasi tutti, provano a restare coerenti alle proprie idee o stili di vita, anche se da qualcuno considerati obsoleti.

A tenere collegate queste due posizioni apparentemente opposte c’è un solo legame: la consapevolezza delle scelte individuali, ovvero il coraggio di assumersi la responsabilità delle conseguenze di ciò che si decide di fare.

Gli esempi potrebbero essere mille: se decido di uscire senza ombrello, poi non devo lamentarmi se mi bagno quando piove. Se decido di fare un mestiere ma poco remunerativo, non devo lamentarmi del mio basso reddito. E così via.

Pare semplice, però non lo è perchè la stragrande maggioranza delle persone vorrebbe infatti, e spesso pretende, la botte piena con la moglie ubriaca.

Nel campo dell’informazione il caso classico è quello di chi ha o vuole la qualifica di giornalista, onde beneficiare del prestigio e dei vantaggi, veri o presunti, dati dalla medesime, ma di fatto svolge un’attività commerciale o imprenditoriale incompatibile con la prima.

La questione non è nuova ma torna oggi alla ribalta e, malignamente sospinta dalla contingenza, spesso va oltre.

La scusa dialettica è sempre la stessa: ormai, dicono, informazione, pubblicità e marketing sono la stessa cosa e, allo stesso modo, giornali, portali e piattaforme non si distinguono più, quindi inutile sottolineare le differenze tra chi pratica l’una o gli altri. Insomma via libera e “todos caballeros“. O meglio “todos periodistas“. O meglio ancora “todos como periodistas“. Cioè con tutti i loro diritti ma senza i doveri.

L’argomento principe degli invocatori della parità tra le categorie e dell’interscambiabilità dei ruoli è che “il mondo è cambiato” e che chi si oppone – sostenendo che un giornalista non fa il mercante di notizie conto terzi – è un solo babbione rancoroso, rinchiuso nel proprio “recinto ideologico“.

Non ci vuole però il tenente Sheridan per scoprire che i fautori della doppia morale professionale di giornalistico non fanno per niente, ma anzi coltivano un loro sì legittimo business, col solare torto però di volerlo spacciare per informazione. E ciò per la sola banale ragione che, mimetizzandoli sotto tale definizione, i servigi che essi rendono ai committenti risultano, ovviamente, solo più vendibili.

Ed eccoli quindi arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di dimostrare l’indimostrabile: ovvero che tra il giornalista, cioè un professionista pagato da un editore, e un -er qualunque (inclusi i self-publisher, insomma gli autoeditori), pagato cioè da se stesso o dall’inserzionista, non c’è alcuna differenza. Secondo alcuni cointeressati teorici della materia, essi sono professionisti equivalenti e quindi degni di rivestire della stessa qualifica, di godere dello stesso prestigio, financo di condividere l’ente di previdenza. E perfino dello stesso ordine, il quale secondo loro dovrebbe veder adattati ex lege i propri principi all’etica nuova (cioè quella più confacente ai loro interessi, si capisce) oppure essere abolito e smetterla una volta per tutte di fungere da ostacolo ai loro venali fini.

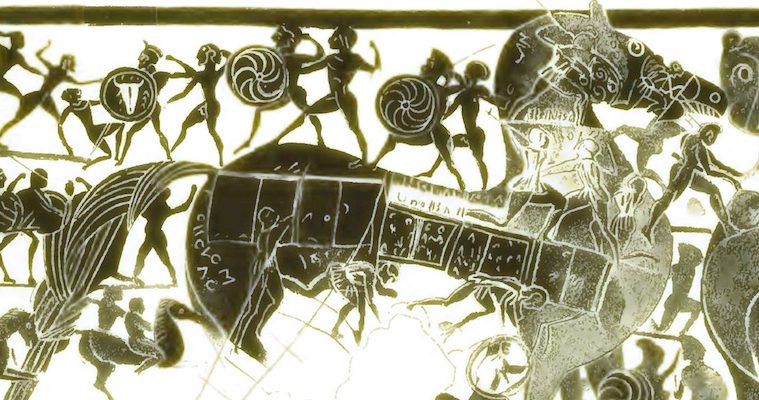

Ora intendiamoci: tutto quanto sopra rimarrebbe nell’alveo della teoria e del mero battibecco teorico da social se in questi mesi non si fossero davvero profilati all’orizzonte criptoriforme eterodirette e variegati cavalli di Troia, dei quali molti dei succitati -er rappresentano l’avanguardia e se non gli Ulissi.

Quindi, cari colleghi, cave canem. Anzi, cave equum.